リハビリテーションについて

- 当院のリハビリテーション案内

- 運動器リハビリテーション

Rehabilitation

当院のリハビリテーションについて

リハビリテーション部では「専門的な知識と技能の研鑽、人間力・身体づくりの自己鍛錬を実践して、地域の皆様に信頼され愛される質の高いサービスを提供し、皆様の元気と笑顔に貢献します」を部門理念に、痛みや機能障害により起こる日常生活の不都合を改善する為に、患者さんと一緒に考え、治療させていただいております。

高齢化社会に伴い、変形性関節症をはじめとする有痛性運動器疾患は整形外科にとって重要な疾患の一つです。これらの疾患に対し、個別的機能訓練や日常生活指導、自宅での自主運動を含めた総合的な運動指導を行っております。 また、一般的な疾患のみならずスポーツドクターの指導の下、スポーツ外傷・障害にも積極的に取り組み、受傷から競技復帰までをトータルにサポートしております。 外来リハビリテーションのみでなく、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションも実施致しております。詳細は下記をご覧ください。

Rehabilitation

外来リハビリテーションのご案内

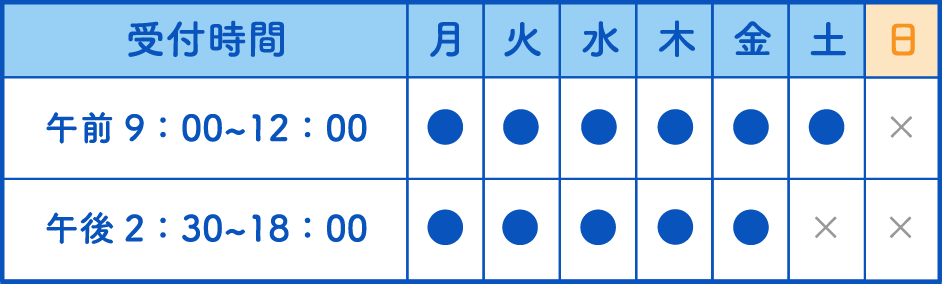

医師の診察後に、リハビリテーション開始となります。当院の外来リハビリテーションは予約制(担当制)となっております。

予約方法は、以下の2通りです

1. 外来リハビリテーション実施時に次回予約(1回分のみ)

2. 電話による予約

予約をキャンセルされる場合は、できるだけ早く電話にてご連絡をお願いいたします。

Rehabilitation

リハビリ室風景

画像をクリックして頂くと各詳細をご覧頂く事が出来ます。

当院では、一般整形疾患に対するリハビリテーションやスポーツ復帰・再発予防を目的としたアスレティックリハビリテーションを行っています

Rehabilitation

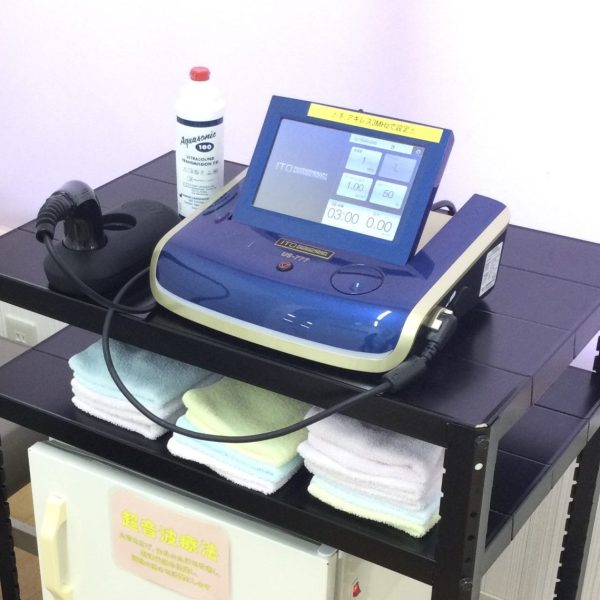

電気治療の機器説明

画像をクリックして頂くと各詳細をご覧頂く事が出来ます。

非常に高速で細かい振動を生体に与え、深部の筋肉を加温するのに適した治療です。

体内深部からの温熱は、血管を広げ、全身の血行を改善し、新陳代謝を促進し、細胞の働きを活発にします。

超音波の立体加温による温めは、血液循環の改善に効果があり、血液の循環が改善されると、痛みのもととなっている発痛物質が患部から取り除かれ、痛み(神経痛・筋肉痛)が緩解します。

温熱効果の期待できる治療機器のなかで、唯一金属挿入部位でも治療可能な機器です。

正確できめ細やかな低周波治療を可能にし、治療部位と症例別に治療プログラムを選択することができます。

低周波治療には、痛みに対しての、マッサージ効果と血行促進効果、鎮痛効果があります。

筋肉を電気刺激で揉みほぐすことで、患部の硬くなった筋肉を柔らかくし、そのため血流がよくなるので痛みを起こしている発痛物質を流し出し、鎮痛効果が得られます。

経皮的に鎮痛や筋萎縮改善に用いられる神経及び筋刺激を行うこと、及びキセノン放電管を用い紫外線、可視光線、赤外線の連続したスペクトル光の温熱効果による血流改善、疼痛、炎症の緩解などの効能があります。

キセノン光の発する近赤外線は、生体を透過しやすい波長と同じ波長帯を持っています。

ランダムに周波数を発信させることにより、常に変化している体の中に一番合った周波数が深部に入って刺激し、筋肉の収縮作用に優れているため、筋麻痺時の運動療法に期待できます。 絶えず周波数・電圧・電流を変化させることにより十分な刺激を与え、治療患部に鎮痛効果をもたらします。

スパイク状の金属電極を疼痛部位に貼付し、通電する。

鎮痛効果が主な効果で、他には、麻酔効果、循環促進効果、消炎効果、麻酔改善効果などあります。

鍼を挿入した場合に近い刺激効果が得られ、鍼治療に似た効果がえられます。

ソフトな空気圧によるマッサージなので、局部的な痛みや電気的な刺激がなく、快適な治療ができます。

循環系の改善を行うことによって、脚にたまった血液、リンパ液および余分な水分を効果的に中枢に戻します。

使用後は、ふくらはぎ、太ももの体温も上昇し、血行促進や筋肉の疲労をとることができる治療器です。

SSPやトプラーに比べ、高い周波数を持つので、皮膚表面の不快感が少なく、十分な刺激を加えることができます。

また、干渉波の特性として2種類の異なる周波数や位相の電流を組み合わせることによって、新たに作り出された周波数や位相の電流を用いて通電します。

鎮痛効果(特に深部の鎮痛)、麻酔効果、循環促進効果、筋肉増強効果などの効果があります。

ハイボルテージは高電圧刺激により交感神経の興奮を抑制するのが得意であり、自律神経のバランスを整えることによって血行促進や炎症を抑えることができます。

ピリピリ感が少ないので電気刺激が苦手な方も治療が可能で、当院でも痛みの緩和や可動域の改善などに多く用いられています。ハイボルテージ治療器は深部の筋肉に電気刺激を用いて筋肉に働きかけ、筋肉、神経の緊張を緩和します。同時に、血行を促進させることで自然治癒力を活性化し、栄養や酸素の供給が増え、怪我や炎症の回復を加速させることができます。

電気によってパック自体を発熱させ、身体表面を温める治療器です。温熱効果、血流量増大、鎮痛効果、筋固縮軽減などの効能があります。

熱が深部まで到達することにより、皮膚表面よりも筋肉を加熱するのに適した治療です。

リンパ管の詰った部分を広げて流れをよくする効果がある為、副作用もなく痛みを改善できます。

温熱効果、血流量増大、鎮痛効果、筋固縮軽減などの効果があります。

光の中で最も深達性の高い波長をスポット状に照射された光エネルギーは、局所において熱エネルギーに転換され、心地よい刺激感、温感が残ります。

照射法として、プローブを手に持ってポイントに当てる“ハンドイン照射”(複数のポイントに照射する場合)と、プローブをアームに固定して当てる“固定照射”(神経ブロックポイント等、神経や神経節に照射する場合)の二通りがあります。

ハンドイン照射は上肢や下肢に当て、固定照射は首元にある星状神経節に当てます。

星状神経節は頭部、顔面、頚部、上肢、上胸背部、心臓、肺等、上胸部以上の交感神経機能を支配しています。

浴槽の底からの気泡浴と左右からの噴流浴を、同時に治療に利用することも可能です。

治療の状況に合わせて、幅広い温浴効果が期待できます。

循環型ヒーターにより、湯の温度の均一性が高まり、35℃~45℃の範囲で安定した温熱治療効果、循環促進効果が得られます。

骨折後、打撲、捻挫、腱鞘炎、関節拘縮、疼痛、筋緊張スパズム、関節のこわばり、血流障害などに効果があります。

Rehabilitation

運動器リハビリテーションとは

運動器リハビリテーションとは、病気、けが、高齢などにより運動機能が低下し、日常生活や余暇活動、スポーツ活動などを行う事が困難になった場合に、運動機能の維持・改善を目的に運動療法に電気刺激・温熱・水中浴・光線などの物理的手段を併用して行われる治療法です。

目的は運動機能の回復にありますが、日常生活活動(ADL)の改善を図り、最終的には生活の質(QOL)の向上を目指します。病気、けが、高齢など何らかの原因で寝返る、起き上がる、座る、立ち上がる、歩くなどの動作が不自由になると、ひとりでトイレに行けなくなる、着替えができなくなる、食事が摂れなくなる、外出ができなくなるなどの不便が生じます。運動器リハビリテーションでは、病気や障害があっても、住み慣れた街で、自分らしく暮らしたいという一人ひとりの思いを大切にして、運動器の機能向上を図ります。

Rehabilitation

整形外科でのリハビリテーション

当院のような整形外科での診療においては、主に

痛み・しびれ

スポーツ外傷・障害

などを対象にリハビリを行います。

流れとしては以下の手順で進んでいきます。